Cadere in un rabbit hole: perché ci mettiamo in coda?

È uscito il nuovo episodio di Morsi e qui c'è tutto quello che nonostante i 50 minuti di podcast, non c’è stato

Alice segue il Bianconiglio giù per la tana e scopre il Paese delle Meraviglie. Ogni volta che ti metti a scrivere un articolo o a lavorare ad un progetto - o almeno dovresti, se vuoi fare un po’ di ricerca - finisci pure tu quello che gli inglesi chiamano il rabbit hole, una serie di cunicoli storici, scientifici, di fatti, trend, divagazioni. Ti ci perdi dentro, poi riemergi con la tua storia, tenendo solo alcune informazioni. Nel mentre ti sei fatto un tour panoramico in altri mondi, hai scoperto cose che non sapevi, collegato mille puntini, e poi archivi tutto in un cassetto nella memoria privato. Materia Prima era nata con l’idea che non si dovrebbe buttare via nulla, e di condividere questi strani viaggi, quasi dei making-off del prodotto finito che poi nel mio caso leggi online, su un giornale, o non lo leggi neanche perché fa parte di un progetto per altri.

Gli episodi di MORSI sono pure loro fatti così, procedono da una domanda che si fanno tutti e a cui non risponde mai nessuno, e si dipanano fra possibili risposte, aprendo infiniti tulle sotterranei. L’ultimo episodio è appena uscito, si intitola Ma quanto mi costi? Cosa paghi quando vai al ristorante fra esperienze, teorie del valore e doni natalizi. È una puntata di Natale con cui diamo un senso allo scontrino fra food cost, bollette, personale, teorie del valore, piramide di Maslow (spiegata con Franchino il Criminale). Perché caro e costoso non sono sinonimi e andare al ristorante è farsi un dono, e non un regalo.

La storia delle file

Sulle file ci ho scritto un pezzo parlando delle pasticcerie a ottobre del 2023. Sembra un pezzo sulle pasticcerie ma in realtà avrei voluto scrivere un pezzo sulla psicologia delle folle o meglio delle file. Come Rori Gilmore in Gilmore Girls A year in a life (Spring) o come poi ha fatto Rivista Studio a maggio del 2024. Faccio come Accorciabro, il senso del pezzo è che forse “Si dirà che, probabilmente, in molte di queste esperienze ciò che ha cambiato tutto è l’instagrammabilità (o scegliete voi il social) dell’esperienza. Ma sarebbe riduttivo, perché non tutti quelli in coda condividono l’esperienza di turno sui social”. Concordo, è riduttivo. La teoria delle code, ossia la “l’analisi dei fenomeni di attesa che si possono manifestare in presenza della domanda di un servizio” e si usa per migliorare il traffico di auto, aerei, persone in attesa. Qui una tesi, qui un articolo divulgativo di Geopop. Ma questa teoria delle code analizza code, ma non il motivo per cui le persone decidono di mettersi in coda. E qui apro il rabbit hole del perché desideriamo che ci sia la coda. Praticamente quello che non ci poteva stare dell’episodio 7 di MORSI o durava due ore.

Gestire le file

Esistono sistemi digitali per la gestione delle file (che stilano report come questi, ce ci dicono che sì, aspettare in coda non piace a nessuno), che le provano ad azzerare e che permetterebbero di prenotare. Anche un distributore di numerini come quelli del macellaio aiuterebbe, ma rovinerebbe l’esperienza. Non ci mettiamo in coda perché abbiamo fame o per essere sicuri di accaparrarci il prodotto, ma molto spesso per dire e sapere di averlo fatto, e qui si torna verso la cima alla Piramide di Maslow. L’esperienza è farcela, insomma arrivare dritto sull’Everest in funivia non è la stessa cosa che farla a piedi, anche se il panorama poi è lo stesso. Al Mercato Burger Bar scrivevi il tuo nome con un Uniposca sulla vetrina, idea che rispolvererei, sufficientemente hypster per non ledere il valore percepito del locale. Ma il fatto è che avere la fila è importante perché significa che sei cool, da lì le leggende metropolitane sulla costruzione scientifica delle file e del perché alcuni locali lascino appositamente le persone fuori in attesa (questa non è una leggenda metropolitana) per renderli visibili.

Late Majority di cupcake e cinnamon rolls

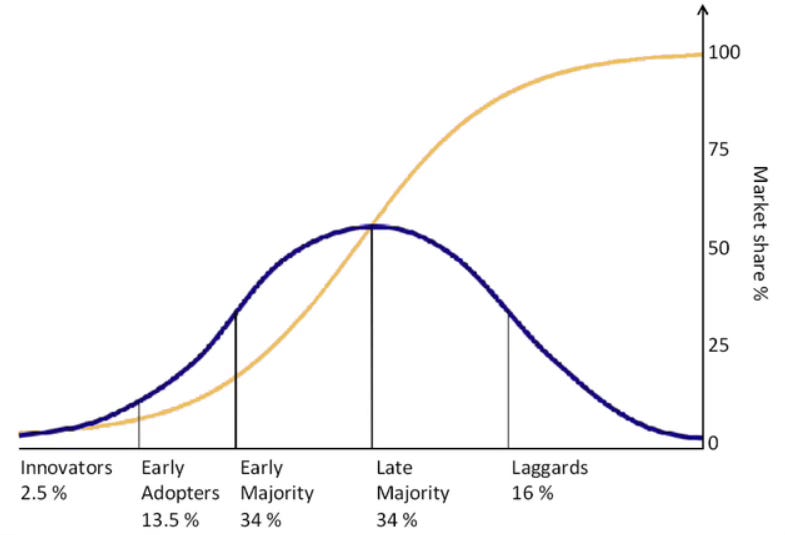

Ci dividiamo in persone che si mettono in fila per due ore per andare all’Antico Vinaio, e quelle che invece vanno alla scoperta di posti sempre nuovi. Chi vuole andare da Con Mollica o Senza perché lo ha visto sui social e chi spera di trovare il posto “non turistico dove sentirsi like a local”. Siamo le stesse persone in due momenti diversi o siamo proprio persone diverse? Risponde un altro modello del 1962 (nel podcast parliamo di Piramide di Maslow, 1943, e di teorie del valore da Prima Rivoluzione Industriale). La Curva di Rogers (sotto) spiega come, perché e con quale velocità le nuove idee e tecnologie si diffondono attraverso la società: provo ad applicarla alle pasticcerie.

Rogers ci divide in cinque gruppi: dagli innovatori ai ritardatari e in fasi di evoluzione del mercato. Se siamo Ionnovators nel mondo della vieinnoiserie non c’è ancora la coda, ci mettiamo in coda se siamo Early Adopters perché si è oramai creata grazie agli innovatori, e poi sei finisce ad aspettare un po’ di più se si è degli Early Majority. Nel momento dei Late Adopters lo stesso prodotto lo si trova oramai anche altrove, alla fine finisce all’Esselunga.

Penso ai cupcake, primo ricettario pubblicato nel 2009 e oggi all’Autogrill, poi ai macaron, che dall’arrivo di Laurée a Milano nel 2010 hanno fatto il loro corso fino agli scaffali del discount. Hanno fatto il loro corso lungo la Curva di Rogers e ora lo stanno facendo i cinnamon rolls oggi possiamo dire che non sono più nella fase di lancio ma che sono invece quasi al momento della Late Majority, ossia prossimi ad arrivare nelle catene di supermercati, nei bar non specializzati e a nuove variazioni creative (con pistacchio, per dire) per attrarre un pubblico più ampio. A breve non saranno più percepiti come "di tendenza" ma saranno presto considerati un classico moderno. E aspetteremo the next big thing. Ci avevo scritto una cosa millenni fa su un sito che non esiste quasi più.

Poi ci sono prodotti che non arrivano al chasm, ossia quel momento di transizione fra Early Adopters e Early Majority, fra nicchia e mercato di massa. O lo passi o non lo passi, come è successo al babka per esempio - nessuna offesa se non l’avete mai sentita nominare ma non a caso sul mio Mac ho un adesivo che dice “Everthing you like, I liked 5 years ago”. Mi sono anche accorta di aver scritto un pezzo sulla pizza babka e sulla nascita di Substack nel 2021, che Innovator…

Toast pal panettone babka

Se non passi il chasm, alcune idee restano come intrappolate in un universo parallelo, non sfondano le barriere nazionali o cittadine, non diventano fenomeni globali e restano nella nicchia della nicchia. Siamo oramai un mercato fatto da mercati di nicchie e quindi di alcune innovazioni nessuno potrebbe accorgersene al di là della nostra bolla social.

Finché almeno qualcuno non le prova a ripescare, pensando magari persino che siano novità. Mi sta capitando in questi giorni con giovani content creator che propongono il toast di panettone come se fosse un’idea creativa. A volte stanno solo copiando un altro giovane content creator, a volte da uno straniero, a vuole pensano genuinamente di essere originali, in tutti i casi non hanno idea che se ne stiamo e ne stanno parlando è perché Renè Redzepi si è fatto un toast di panettone nel gennaio 2022 con sottofondo musicale di Paolo Conte. Va bene, magari ora faranno fare il salto al panettone toast oltre il chasm per consegnarlo alle masse: basta non scrivere che è “originale”. Per non farlo, sempre, bisogna volersi perdere nel rabbit hole.

Quindi perché facciamo la fila?

Per sentirci parte degli Early Adopters di un prodotto, o per sentirci Majority, e in entrambi i casi rispondere al bisogno di conferma sociale di cui parlava Maslow. Risponderei così.

L’articolo più interessante sul tema che ho trovato, è questo di The Face.

“This is a sign of how rampant consumerism has, well, consumed us”

Cose interessanti che ho scritto con il titolo che gli avrei dato

La parabola dell’Apericena, dal buffet al declino della ristorazione media

La nostalgia per la Vecchia Milano, un fenomeno inventato

Il panettone artigianale come lo mangiavamo a Milano è tornato

Comincia l’era dei franchising di cocktail bar

*Luca è il mio ragazzo, quello che si vede sui social più di me. Forse meno di Ziva.

12 novembre 2004. La prima pavlova in Italia.